La grande cornemuse / Great Highland Bagpipe / Piob mhor

C’est peut-être la cornemuse la plus connue au monde. Elle est originaire d’Écosse et a acquis une large reconnaissance grâce à son utilisation dans l’armée britannique et dans les Pipes bands à travers le monde.

Les historiens ne peuvent que spéculer sur les origines réelles du piob mhor (en gaelique), ou grande cornemuse des Highlands. Ce sont les Highlanders eux-mêmes qui ont développé l’instrument à sa forme actuelle, l’établissant comme leur instrument de musique national en temps de guerre et de paix.

Les cornemuses d’origine comprenaient probablement un seul bourdon, le second étant ajouté entre le milieu et la fin des années 1500. Le troisième, ou le grand bourdon, fut rajouté au début des années 1700.

Dans les basses terres écossaises, les cornemuseurs faisaient partie de la classe des ménestrels itinérants, se produisant lors de mariages, de fêtes et de foires dans tout le pays frontalier, jouant de la musique de chanson et de danse. Les pipeurs des Highlands, quant à eux, semblent avoir été plus fortement influencés par leur origine celtique et occupent une position élevée et honorée. Il est considéré que dans les années 1700 le joueur de cornemuse avait commencé à remplacer le harpiste comme premier musicien dans le système clanique.

En tant qu’instrument de musique de guerre la première mention de la cornemuse semble dater de 1549 à la bataille de Pinkie, lorsque les cornemuses ont remplacé les trompettes pour aider à inspirer les Highlanders dans la bataille. On dit que le son strident et pénétrant a bien fonctionné dans le rugissement de la bataille et que les cornemuses pouvaient être entendues à des distances allant jusqu’à 10 miles (16 km).

En raison de leur influence inspirante les cornemuses ont été classées comme des instruments de guerre pendant les soulèvements des Highlands du début du XVIIIe siècle. Après la défaite de Bonnie Prince Charlie à la bataille de Culloden en 1746 le gouvernement de Londres a tenté d’écraser le système des clans rebelles. Une loi du Parlement fut adoptée en faisant du port d’armes (comme ces cornemuses) et du port de kilts des infractions pénales.

Bien que la loi ait finalement été abrogée en 1785 c’est l’expansion de l’Empire britannique qui répandit la renommée de la grande cornemuse des Highlands dans le monde entier. Les diverses campagnes de l’armée britannique étaient souvent dirigées par l’un des fameux régiments des Highlands, les « Devils in Skirts », et à la tête de chaque régiment se trouvait le piper solitaire non armé qui conduisait les troupes jusqu’aux « mâchoires de la mort » et au-delà.

L’utilisation de la cornemuse:

Les chefs de clan gaéliques employaient des pipers dans divers rôles, principalement pour mener les hommes au combat et pour jouer pour des occasions formelles (assemblées, mariages, funérailles etc.).

Une grande partie de la musique entendue en public est de la musique « légère » ou « petite », c’est-à-dire de la musique composée d’airs populaires, adaptée à la marche, danse, etc. La musique « grande » ou « classique » pour la cornemuse est entendue plus souvent dans des cadres formels. Elle est importante au niveau de la compétition et des grandes occasions.

Ceòl Beag (musique « petite », ou « populaire »)

La musique de cornemuse « petite », « petite » ou « populaire » est historiquement composée d’airs et de formes de musique de danse comme les strathspeys, les moulinets, les gigues, les marches, les pas rapides et les chansons. C’est aussi la musique la plus susceptible d’être entendue jouée dans la rue et à des occasions populaires par des piper solo et des groupes de cornemuses adaptant souvent des airs populaires comme « Caledonia » ou même des airs pop modernes.

Ceòl Mòr (musique « Grande » ou « classique »)

La musique « grande », ou « classique » pour la grande cornemuse des Highlands est une musique plus complexe qui est composée et suit une structure plus formelle. La musique, aussi appelée « piobaireachd » ou « pibroch », a été transmise à des générations de familles de pipers comme les MacCrimmons, des pipers héréditaires aux MacLeods de Dunvegan.

Les principaux types sont les suivants :

• The salute (le salut)

• The gathering (le rassemblement)

• The lament (la lamentation)

il y a également des airs de bataille, tels que la bataille de Sheriffmuir / Blar Sliabh an t-shirra (Bibliothèque shelfmark : Glen.354).

Les principales formes du mòr de ceòl suivent cette structure de base contenant un air avec une variation de mouvements :

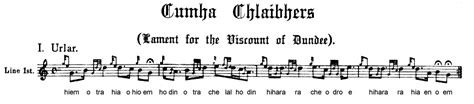

1. Ùrlar (ground, qui est une version lente de base d’un morceau contenant le thème du morceau)

2. Siubhal, ou Dithis (la première variation sur le thème)

3. Taorluath (une autre variation à un rythme plus rapide)

4. Crunluath (mouvement de finition rapide qui revient à l’air ou à la mélodie d’origine)

Chacune de ces sections principales contient d’autres sous-sections, généralement sous la forme de doublons ou de répétitions.

La collection de la Bibliothèque nationale contient plusieurs livres d’instruction, appelés tuteurs, dont certains sont inclus dans des collections de musique de cornemuses, comme la « Collection of the ancient martial music of Caledonia » de Donald Macdonald, appelée Piobaireachd (Library shelfmark : Glen.298).

La grande cornemuse aujourd’hui:

Elle est aujourd’hui populaire dans de nombreux domaines :

• De la musique de rue (habituellement des pipers en solo qui jouent de la musique populaire, Ceòl Beag (« petite » ou de la « musique légère »).

• Des Pipe band (orchestre déambulatoire de cornemuses) principalement de Ceòl Beag (musiques « petites » ou « légères »).

• Lors des occasions officielles comme les mariages et les funérailles. Ici, la musique peut être « grande » Ceòl Mòr ou « petite » Ceòl Beag

• Des compétitions et festivals (par exemple les championnats du monde, Piping Live)

• Des Activités éducatives (y compris celles du College of Piping et du National Piping Centre de Glasgow)

L’instrument :

La cornemuse écossaise Great Highland Bagpipe comporte les pièces suivantes :

1. Tuyau mélodique (chalumeau ou levriad en breton ou chanter en anglais),

2. Réservoir d’air (poche), Bag

3. Souche (pièce fixée sur la poche où viennent s’enficher les tuyaux),

4. Tuyau d’insufflation (appelé aussi porte-vent ou sutell, litt. « sifflet », en breton, ou encore bouffoir, de bouffer = souffler en vieux français, blowpipe en Anglais)

5. Bourdons ténors, drone

6. Bourdon basse, drone

7. Coulisse d’accord (on fait coulisser des parties du bourdon pour augmenter ou diminuer la hauteur de la colonne d’air et ainsi obtenir une note juste),

8. Cordons de maintien (spécifique à la grande cornemuse d’Écosse).

Porte vent (sutell)

Le tuyau d’insufflation est muni d’un clapet anti-retour (soupape) permettant à l’air introduit dans le réservoir de ne pas en ressortir.

Le souches

Sur la poche sont fixées une ou plusieurs souches ligaturées de manière étanche. Dans les souches on vient introduire les tuyaux de jeu. Les souches servent d’intermédiaire entre la poche et les tuyaux (bourdons et chanter) : on peut ainsi détacher les tuyaux pour accorder les anches sans devoir tout défaire. Sur la « grande cornemuse d’Écosse » il y a une souche par tuyau de jeu alors que sur d’autres cornemuses, il peut y avoir une souche commune à plusieurs tuyaux.

La poche

Le réservoir ou poche, ou sac, est généralement fait à partir d’une peau animale. Souvent dans une pièce de cuir bovin ou ovin (ce qui est le cas dans presque toute l’Europe occidentale). Pour garantir l’étanchéité cette peau est travaillée de différentes manières. Dans le cas de la peau de chèvre il est fréquent que les poils qui ont été coupés court soient conservés à l’intérieur et enduits de sel qui absorbera l’humidité du souffle. Dans le cas de l’utilisation d’une pièce de cuir bovin ou ovin cousue, la surface intérieure est enduite d’une préparation à base de poix ou d’un produit adapté qui en assurent l’étanchéité et absorbent la condensation due au souffle (insufflation buccale).

Les poches les plus récentes ont une poche en matériau synthétique : gore-tex, ou en composite gore tex + cuir à l’extérieur en fonction des souhaits des musiciens. Les réservoirs en synthétique doivent être munis d’un système de récupération de la condensation due au souffle du musicien. Le caoutchouc a été abandonné car il vieillissait très mal et gardait l’humidité, nuisible aux anches et à l’hygiène bactérienne interne. Souvent on glisse le réservoir dans un tissu que l’on appelle la robe ou la housse. (Pour des raisons esthétiques).

Les anches doubles

Elles sont constituées (comme l’anche d’un hautbois) de deux lamelles de roseau trapézoïdales, affinées (grattées) sur la partie la plus large, et déposées sur un petit tube (le canon, que l’on enfoncera dans son siège au bout du tuyau), et tenues l’une contre l’autre avec du fil, de matière naturelle (lin, coton) ou synthétique, qui est ensuite verni afin de fixer les lamelles, ce qui permet aussi de les accorder (car plus on recouvre les lamelles, plus on raccourcit la surface vibrante et inversement).

Il y a aussi, dans le cas des anches plus complexes (et plus récentes), une petite barrette de laiton, qui sert à accorder, et qui s’appelle la rasette (Uilleann pipes), par ailleurs, sur les Small pipes en général, une bride en fil de laiton permet de régler l’ouverture des lamelles de l’anche double, (à l’instar du hautbois classique), cela permettant de modifier la puissance sonore et la hauteur de son Le canon est garni de fil ou de liège pour ajuster l’anche dans son siège sur le tuyau sonore.

Jeu

La cornemuse se joue debout car elle demande la pleine capacité des poumons. S’il suffit d’insuffler le sac pour qu’un son sorte par les tuyaux sonnants, il est absolument nécessaire, pour des raisons de stabilité et de tenue de la tonalité, que la poche soit mise à pleine pression afin de procéder à l’accord de l’instrument. Une fois la poche gonflée on peut reprendre une inspiration car c’est le bras qui sert de régulateur de pression (on souffle donc par alternance), cela permet d’avoir un son continu et puissant.

Le jeu est dit « semi-ouvert » sur la cornemuse écossaise (on lève des doigts et on en abaisse d’autres pour obtenir la note juste),

La réserve d’air produisant un son continu, il est impossible de détacher les notes par des coups de langue. Le musicien ne peut utiliser que le jeu de ses doigts pour détacher les notes, au moyen d’ornementations. Elles comprenent une, voire plusieurs notes rapides, plus aigües ou plus graves que la note mélodique, certaines étant d’une extrême complexité comme les Crunluath (7 notes à la suite) dans les Pìobaireachd.

La technique de doigté peut donc être très complexe afin de donner de l’expression et du rythme à l’air exécuté sur le chanter (hautbois). L’instrument peut aussi permettre d’utiliser le glissando (ouverture progressive d’un trou en glissant le doigt, vers une note plus aigüe) le vibrato ou le trémolo afin de colorer le morceau de musique.

Les grandes figures de la musique traditionnelle associées à la cornemuse ont marqué l’histoire de cet instrument. Parmi elles, on peut citer le joueur de cornemuse écossais, Roderick Cannon, qui a contribué à populariser la musique traditionnelle écossaise dans le monde entier. Il a également écrit plusieurs ouvrages sur la cornemuse, dont certains sont encore utilisés comme références aujourd’hui.

Quelques pipers célebres :

Stuart Liddell

Gordon Duncan

Patrick Molard

Fred Morrison

Scottish smallpipe

Le smallpipe écossais est une cornemuse jouée à l’aide d’un soufflet, redéveloppée par Colin Ross (avec d’autres experts), et adaptée à partir d’un modèle plus ancien de l’instrument. Il reste des exemples d’instruments historiques similaires soufflés à la bouche telle la Montgomery smallpipe datée de 1757 qui est conservée au National Museum of Scotland.

Bien qu’il existe des preuves de l’existence de petites cornemuses remontant au XVe siècle, la cornemuse moderne est peut-être la plus jeune à jouir d’une grande popularité puisqu’elle n’existe sous cette forme que depuis le début des années 1980.

Caractéristiques :

La petite cornemuse écossaise se distingue de la cornemuse du northumbrian par son Chanter ouvert et en général par l’absence de clés. Cela signifie que le son du chanter est continu plutôt que staccato (on ne peut pas stopper le son du chanter lorsque l’on joue) et que sa tessiture n’est que de neuf notes au lieu de l’octave et de la sixte des cornemuses du northumbrian de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle.

L’instrument est doté d’un chalumeau (chanter) à perce cylindrique, le plus souvent en la ; les bourdons en ré, en do, en si bémol et en sol sont également courants. La gamme de base de la cornemuse écossaise est identique à la gamme mixolydienne des cornemuses des Highlands et des Borders.

Les small pipes sont le plus souvent accordées pour être jouées avec le même système de doigté que les cornemuses des Highlands (parfois appelé « demi-fermé »), mais elles peuvent également être accordées pour accepter un système de doigté « couvert » ou totalement ouvert comme les grandes cornemuses du centre France.

Les bourdons, généralement au nombre de trois, sont placés dans une souche commune et sont généralement accordés selon l’un des deux schémas suivants. Pour les tuyaux en la, le bourdon ténor est accordé sur le la grave du chanter (la tonique), et le bourdon basse sur le la une octave plus bas. Il y a souvent aussi un bourdon de dominante qui peut être, soit un baryton accordé une quinte au-dessus de la basse, soit un alto accordé une quinte au-dessus du ténor.

Pour les airs joués sur la quarte (c’est-à-dire en ré sur un chanter en la), le bourdon dominant peut être soit éteint, soit réaccordé sur la quarte du chanter. La plupart des facteurs préfèrent un bourdon baryton à un bourdon alto bien que certains n’utilisent que la basse et le ténor. Certains facteurs ont mis au point des bourdons compatibles avec les chanter en la et en ré, de sorte qu’un instrument peut être utilisé avec l’un ou l’autre des chanter. Un exemple est le style « ADAD », avec basse, baryton, ténor et alto. Avec des coulisses d’accord plus longues les bourdons peuvent facilement être réaccordés à une hauteur d’un ou deux tons plus haut. Cela permet d’augmenter les options d’accordage des bourdons. Ce qui signifie que des airs peuvent être joués dans les tonalités nominales de la mixolydien, ré majeur, si mineur et, en s’accordant un ton plus bas, en sol. L’utilisation de coulisses d’accord plus longues est également utilisée pour convertir les bourdons de la et de ré en bourdons de sol et de do (ou vice versa) ce qui signifie que le même jeu de bourdons peut être joué avec des chanters en ré, en do, en la et en sol.

Historique :

Avec les Border Pipes, les smallpipes sont à l’origine l’une des premières cornemuses documentées en Écosse. Elles étaient populaires dans les basses terres d’Écosse jusqu’à Aberdeen au nord. Les preuves montrent qu’elles existent depuis le XVe siècle (les cornemuses des Highlands ne peuvent être documentées qu’à partir du XVe siècle sous une forme définitivement distincte des « warpipes » irlandais) lorsqu’elles étaient utilisées pour la danse et les divertissements à la cour et dans les châteaux. Plus tard, elles sont devenues populaires parmi les pipers des bourgs et les ménestrels des villes jusqu’au début du XIXe siècle, lorsque la disparition des pipers des villes les a fait disparaître des registres. Le fait qu’elles soient jouées à l’aide d’un soufflet les rendait aptes à être jouées pendant de longues périodes. On pense que les petites cornemuses à soufflet sont entrées en Écosse via l’Angleterre et le continent européen. On en trouve des exemples dans de nombreux dessins, sculptures et peintures à partir du XVe siècle et en Europe continentale à partir du XIIe siècle. L’histoire de la cornemuse dans l’ouvrage de Collinson traite des petites cornemuses écossaises historiques. Des recherches et des informations plus fiables peuvent être obtenues dans l’ouvrage de Hugh Cheape intitulé « Bagpipes : A National Collection » de Hugh Cheape.

Comme il y a eu une rupture dans la tradition de pratique des smallpipes et des Border pipes, aucun style de jeu absolu et définitif ne peut leur être attribué. Cependant selon les preuves fournies par les collections manuscrites de musique écrite pour ces cornemuses (en particulier celles de Dixon, Peacock et Riddell), leur style était construit autour de variations et d’arpèges par opposition à la musique des Highlands qui a survécu et qui est dominée par des techniques stylisées d’ornementations.

Les smallpipe sont extrêmement populaires auprès des pipers des Highlands dont beaucoup les utilisent comme second instrument mieux adapté au jeu en salle, et en jouent selon la tradition des Highlands. Bien qu’elle ait quelque peu supplanté le Highland practice chanter, (musicalement peu adéquat) en tant qu’instrument de répétition relativement silencieux pour les joueurs de cornemuse des Highlands, elle s’est largement imposée en tant qu’instrument de session, jouant à la fois les répertoires des Highlands et des lowlands (frontières).

La petite cornemuse écossaise a été le premier instrument largement disponible qui a permis aux joueurs de cornemuse des Highlands de participer à des sessions musicales avec des violonistes, des flûtistes et d’autres instruments, ainsi que d’accompagner des chanteurs.

Les principaux joueurs sont Hamish Moore, Iain MacInnes, Allan MacDonald, Gary West, Fred Morrison, Fin Moore, Brìghde Chaimbeul, Michael Roddy, Callum Armstrong, Ross Ainslie, Gordon Mooney, EJ Jones, Ailis Sutherland, Glenn Coolen, Barry Shears, ainsi que le regretté Martyn Bennett.

Border pipe

Border pipes : Aussi appelée la « cornemuse de Lowland » est jouée dans les Lowlands d’Écosse

Les Border pipes sont un type de cornemuses lié à la grande cornemuse écossaise (Great Highland bagpipe). Il est peut-être confondu avec la smallpipe écossaise bien que ce soit un instrument très différent et beaucoup plus ancien.

Le nom, qui est moderne, fait référence à la région de la frontière anglo-écossaise où l’instrument était autrefois commun, à tel point que de nombreuses villes y entretenaient un musicien.

L’instrument a été cependant noté sur une zone géographique bien plus large : au nord de l’Aberdeenshire, au sud de la frontière dans le Northumberland et dans le nord de l’Angleterre. Certaines peintures de la fin du XVIIe siècle, comme une scène de taverne d’Egbert van Heemskerck, probablement du sud-est de l’Angleterre, montrent des musiciens jouant de tels instruments.

D’autres noms ont été utilisés pour l’instrument : Lowland pipes (les cornemuses des plaines) et Reel Pipes (cornemuses à bobine) en Écosse, et half-long pipes (cornemuses semi-longues) dans le Northumberland et Durham. Cependant, le terme Reel Pipes se réfère historiquement à des instruments similaires aux cornemuses des Highlands mais principalement destinés à un usage intérieur.

Bien que l’instrument ait été répandu au XVIIIe siècle, il n’était plus joué à la fin du XIXe siècle. Il y a eu une tentative de renaissance dans le nord-est de l’Angleterre dans les années 1920 et de nouveaux instruments ont été créés pour Newcastle Royal Grammar School, Durham University OTC et Northumberland Boy Scouts. Le terme half-long pipes est maintenant utilisé pour désigner spécifiquement les exemples northumbriens survivants de cette période. Ceux-ci étaient en partie modelés sur un ensemble du XVIIIe siècle qui avait appartenu à Muckle Jock Milburn et se trouve maintenant dans le Morpeth Chantry Bagpipe Museum. Ils ont été montés avec une configuration de bourdons différente.

Description :

L’instrument se compose d’un chanter qui joue la mélodie, de bourdons qui jouent une harmonie constante, d’une poche et d’un soufflets pour alimenter la poche en air. Une photographie ancienne de Northumberland, vers 1859, montre bien l’instrument.

Chanter :

L’instrument a un chanter conique, contrairement à la scottish smallpipe qui est cylindrique. Les instruments modernes sont plus puissants que la smallpipe écossaise mais moindre que la cornemuse des Great Highland. C’est une cornemuse « d’intérieur » permettant de jouer avec des instruments à cordes ou des flutes.

Le chanter a un trou pour le pouce et sept trous pour les doigts. La tessiture du chanter est de neuf notes, de G (sol) à A (la) bien que quelques notes plus élevées soient disponibles sur certains chanters en ‘pinçant’ et en surbaissant.

Comme avec les cornemuses des Highlands, l’échelle de base est une échelle mixolydienne sur A (la). Certains chanters peuvent jouer des notes chromatiques. Certains airs anciens suggèrent une échelle dorienne qui peut aussi parfois avoir été utilisée en nécessitant une tierce mineur au lieu d’une tierce majeur de l’échelle mixolydienne. Cela pourrait être réalisé par des « crossfingering » (doigté croisé) ou des « demi-holing ». Pete Stewart a en outre soutenu que l’existence de certains airs en sol majeur avec une tessiture de neuf notes de G (sol) à A (la) suggère que les tuyaux de Border sonnaient autrefois en C (do) naturel, plutôt qu’en C (do) aigu; le doigté croisé aurait alors été nécessaire pour sonner un C (do) aigu.

Certains instruments sont fabriqués dans d’autres tons, comme le B-flat (Si bémol) ou G (sol), plutôt que A (La).

Bourdons

L’instrument possede trois bourdons à alésage cylindrique insérés dans la poche par une souche commune, généralement accordé A, a, e, (la, la, mi) ou A, a, a (la, la, la). A la différence de la Great Highland Bagpipe qui a chaque bourdons dans une souche séparée. Les bourdons de A, e, a ont été utilisés dans les half-long pipes au début du 20ème siècle et bien qu’encore rares, les instruments commencent maintenant à être fabriqués à nouveau avec ces tonalités de bourdons.

Soufflet

La poche n’est pas remplie avec le souffle de la bouche mais avec de l’air sec grâce à un soufflet attaché sous le bras droit du musicien (pour les droitiers). Cela garde l’anches sèche, ce qui évite les désagrément d’instabilité de l’instrument et prolonge la durée de vie de l’anche (par rapport à des anches humides).

Répertoire de Border pipes:

Il y a un ensemble distinct de musique pour l’instrument. Beaucoup de ces airs ont survécu dans le répertoire de violon et des petites cornemuses de la Northumbrie après l’extinction des border pipes au milieu du XIXe siècle. D’autres subsistent dans des manuscrits des XVIIIe et XIXe siècles.

Sources:

Le manuscrit de William Dixon, daté de 1733, de Stamfordham dans le Northumberland, a été identifié comme musique de border pipe par Matt Seattle en 1995 et publié par lui-même avec des commentaires et notes. Le livre contient quarante mélodies contenant presque toutes de vastes ensembles de variations. Certaines d’entre elles sont limitées à une seule octave. Une partie correspond à des airs des petites flûtes de Northumbrie connues à partir de sources du début du XIXe siècle tels : « Apprentice Lads of Alnwick »; d’autres sont mélodiquement et harmoniquement plus riches – en utilisant la tessiture de neuf notes et l’accord sous-tonique en sol majeur. Une autre source très ancienne est le livre manuscrit de violon de George Skene de 1715 de la région de l’Aberdeenshire. Outre les réglages pour le violon certains sont jouables sur les cornemuses. Il contient quatre pièces explicitement indiquées pour être dans le style de la cornemuse avec tous les ensembles de variations sur les airs du Lowland.

Une autre source limitée du début du 18ème siècle est la collection de 1705 de cornemuses de Lancashire de Thomas Marsden. Un exemple d’un air de cornemuse est ici « Hornpipe de Mr Preston » avec une tessiture caractéristique de neuf notes. Cet air est en mode dorien sur A avec C naturel tout au long plutôt que le mode mixolydien des airs Dixon.

Plusieurs airs de pipe Border, dont « The English Black and the Grey », « Bold Wilkinson » et « Galloping over the Cowhill » du milieu du XVIIIe siècle par John Smith MS ont été copiés au XIXe siècle par John Stokoe. Ce manuscrit était à partir de 1881 la propriété de Lewis Proudlock qui l’avait montré à Stokoe mais il a depuis été perdu. Certains morceaux du Caledonian Pocket Companion de James Oswald, également du milieu du XVIIIe siècle et apparemment pour flûte ou violon, sont identifiables comme des airs de Border pipe. Une autre source précieuse est le manuscrit de violon de Vickers de Northumberland. De nombreuses mélodies ont la tessiture caractéristique de neuf notes des mélodies pour cornemuse.

La Collection of Scotch Galwegian et Border Tunes de Robert Riddell datant du début du XIXe siècle est une source écossaise plus récente. Outre certains airs pour violon et pour smallpipes, d’autres comme « Torphichen’s Rant » ont clairement la tessiture et les styles des airs de Border pipe. Le manuscrit de smallpipe de Robert Bewick de Gateshead, outre de nombreux airs de smallpipe et des airs de violon transcrits, contient plusieurs airs de neuf notes, maintenant identifiés comme musique de Border pipe. Certains des airs de smallpipe dans le livre de Peacock du début du XIXe siècle, sont vu comme des adaptations des originaux pour les Border pipes. Le Peacock, John Smith et certains morceaux de Bewick sont reproduits dans les archives de FARNE.

Traits stylistiques :

Ces mélodies présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent de la musique pour violon, Northumbrian pipes et Highlands pipes. L’échelle modale de neuf notes, généralement mixolydienne, avec une tessiture de la sous-tonique jusqu’à la tonique aigue, les sépare clairement de la plupart des airs de violon et de smallpipe. En particulier l’intervalle d’une quarte augmentée qui est difficile sur le violon est beaucoup plus commun dans ces airs. La tessiture des airs de violon est généralement plus large tandis que les airs plus anciens de smallpipe ont une gamme de huit notes de la tonique jusqu’à une octave plus élevée. Une complexité réside dans la longue tradition en Écosse d’écrire des airs à jouer sur le violon mais ‘dans le style de la cornemuse’, souvent avec les cordes accordées spécialement pour imiter les bourdons. Les exemples du 18ème siècle de ceux-ci peuvent bien s’adapter sur les Border pipe et peut-être ont-ils été conçus comme des imitations de cet instrument.

Une différence importante entre la musique des cornemuses Border et de la cornemuse des Great Highland est que de nombreuses figures mélodiques de la musique plus ancienne des cornemuses Border se déplacent généralement par tierce plutôt que par grands intervalles. Il manque les multiples notes répétées que l’on retrouve dans de nombreux airs des Highlands. Cela suggère que contrairement aux pipes des Highlands la musique de border pipe n’a pas besoin ni beaucoup utilisé les techniques complexes qui sont si caractéristiques de la musique de la cornemuse des Highlands.

Les quatre mélodies pour cornemuses spécifiquement nommées dans le manuscrit de Skene contiennent des techniques écrites complexes et avec beaucoup plus de notes répétées que les mélodies de Dixon. Il est donc raisonnable de conclure que les styles de jeu au 18ème siècle variaient d’un endroit à l’autre. Les tentatives modernes pour reconstruire un style de jeu musicalement valable pour la musique du Border comme les airs de Dixon ont été convaincantes et plusieurs pipers réputés jouent dans de tels styles. Ceux-ci se caractérisent par de « simples gracings » utilisés avec parcimonie et principalement pour accentuer la rythmique ou pour séparer les notes répétées.

Border Pipe en dehors de la musique de la « frontière » :

Les pipes Border ont été utilisés par de nombreux groupes de pipers qui cherchaient un instrument approprié pour jouer leur musique. Ce n’est pas seulement le cas des musiciens qui jouent la musique des frontières écossaises. Par exemple au Cap-Breton et en Nouvelle-Écosse l’instrument est utilisé par les piper des Highlands pour jouer avec des violons et d’autres instruments plus doux. Comme l’instrument moderne est encore assez récemment relancé les idées sur les styles de jeu évoluent encore et dépendent naturellement du type de musique jouée.

Sociétés musicales :

La Lowland and Border Pipers’ Society a été créée en 1982 et a joué un rôle important dans la renaissance de l’instrument et de sa musique. Dans le Nord-Est, la Northumbrian Pipers’ Society a joué un rôle similaire pour les pipes Border et les petites pipes Northumbrian. L’instrument est de nouveau largement joué et le répertoire original de Border pour l’instrument, en particulier les airs de Dixon, est de plus en plus connu.

Musiciens notables:

Gillian Chalmers of Bodega

James Duncan MacKenzie of Breabach and Skara Ceilidh Band

Zetland pipes :

La cornemuse Zetland est un type de cornemuse conçue et fabriquée par le pipe-major Royce Lerwick dans les années 1990.

Les Zetland pipes sont une reconstitution de cornemuse qui auraient été apportés aux îles Shetland par les scandinaves bien que cela ne soit pas clairement attesté historiquement.

Royce Lerwick pensait que la cornemuse avait été introduite dans les îles britanniques par les scandinaves. Ses cornemuses « Zetland » étaient destinées à ressembler à des instruments à un seul bourdon et à une seule anche telles qu’elles auraient pu être apportés aux îles Shetland par les scandinaves. Le terme « Zetland » est une variante archaïque de « Shetland ».

La base pour la reconstitution de cet instrument, Selon Lerwick, serait une découverte archéologique qui daterait de 2500 AVJC : les cornemuses Lady Maket, ou cornemuses d’argent d’Ur.

Les pipes Zetland de Lerwick étaient également destinées à être un type de petites cornemuses facile à apprendre et à entretenir. Elles sont utilisables pour la musique folklorique populaire et celtique. Le manuel fourni avec les cornemuses offrait des options pour adapter différents types de doigtés ouverts ou fermés pour le chanter (pour une polyvalence maximale) ainsi que des méthodes pour modifier l’échelle modale du chanter afin de jouer différents types de musique.

L’instrument se composait d’une poche soufflé à la bouche, d’un seul bourdon de basse et d’un chanter à une seule anche dans la tonalité de D (ré). Cette tonalité a été choisie car elle convenait parfaitement à une grande partie du répertoire celtique. L’anche simple donne au chanter un son doux, semblable à la sackpipa suédoise.

Fabrication :

Les pipes Zetland ont été vendues en ligne, fabriquées en « ébène vert américain » ou en ébène rayé. Lerwick a cessé la production de ces cornemuses vers l’an 2000.

Canntaireachd : « la cornemuse chantée »

Le mot « Canntaireachd » signifie « chanter » en gaélique. Mais pour les pipers il signifie : chant de Piobaireachd (ou « pibroch »).

Le dictionnaire de musique d’Oxford décrit le canntaireachd: « comme une curieuse notation écossaise de cornemuse, dans laquelle les syllabes représentent des groupes de notes reconnus ».

le Canntaireachd utilise un système de voyelles et de consonnes représentant les notes de la mélodie et ses variations de telle sorte qu’il puisse chanté et utilisé pour enseigner des airs de cornemuse. Même aujourd’hui les enseignants traditionnels utilisent encore ce système.

Une pièce importante de canntaireachd dans les collections de la bibliothèque : Le ‘Gesto Canntaireachd’ :

Les pipers font remonter leur art de la pibroch à la légendaire famille des cornemuseurs, les MacCrimmons, sur l’île de Skye. John, également connu sous le nom de Iain Dubh MacCrimmon a vécu à Skye jusqu’en 1822. De lui, Neil MacLeod de Gesto, un laïc local et un passionné de cornemuse, a noté le canntaireachd, et a publié 20 des pièces en 1828.

En comparaison, il s’agit d’une version de notation standard de la mélodie publiée en 1838 dans ‘A Collection of Ancient Piobaireachd or Highland Pipe Music’ par Angus Mackay (Library shelfmark Glen.354).

La copie de la Bibliothèque du Gesto Canntaireachd avait appartenu à tour de rôle à Sir John Graham Dalyell, et John Francis Campbell d’Islay, deux personnalités de l’histoire de la musique et de la tradition des Highlands. Sa valeur est grandement renforcée par un manuscrit autographe de notes sur les airs de Neil MacLeod – un document que l’on pensait depuis longtemps perdu.

Source : site Web de la Piobaireachd Society

https://www.youtube.com/watch?v=ctaMm37-Ud4

0 commentaire